北海学園大学人文学会第6回大会

シンポジウム「人文学(文化研究)と実学(観光研究)と実践(観光振興)をつなぐ ―世界遺産は我々に何を語りかけ、それをどのように受けとめ、伝えていけばいいのか―」 報告

2018年12月8日(土)、北海学園大学人文学会主催のシンポジウム「人文学(文化研究)と実学(観光研究)と実践(観光振興)をつなぐ ―世界遺産は我々に何を語りかけ、 それをどのように受けとめ、伝えていけばいいのか―」を開催しました。

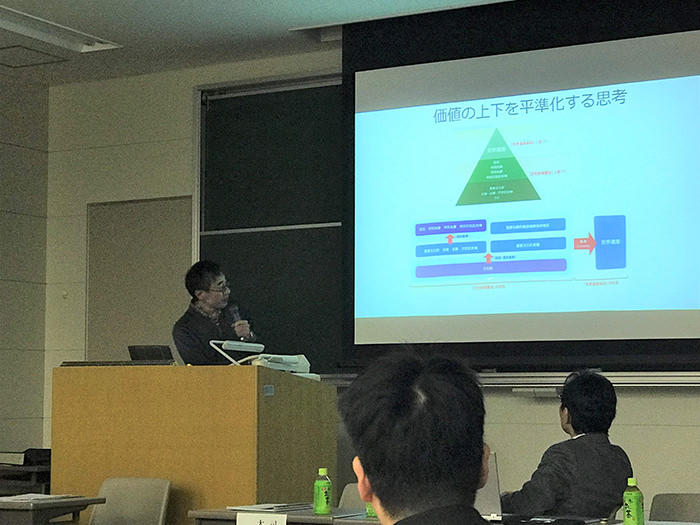

現在、北海学園大学人文学会の複数の会員(人文学部の教員)が、北海学園学術助成(総合研究)に採択された共同研究プロジェクト 「人文学(文化研究)と実学(観光研究)と実践(観光振興)をつなぐ―世界遺産は我々に何を語りかけ、それをどのように受けとめ、伝えていけばいいのか―」に参加して、 人文学の見地から世界遺産(とりわけ文化遺産)の持つ意義や、観光という営みの可能性について研究を進めています。 そこで、北海学園大学人文学会第6回大会のシンポジウムでは、この研究プロジェクトの現時点での成果を共有し、今後の課題を展望することを目指しました。

当日は研究プロジェクトに参加している4人の会員の報告と、それに対する3人のコメンテーターのコメント、さらにはフロアからの質疑が行われ、 文化遺産や観光についての人文学的研究の意義や可能性、さらには人文学部での教育にとっての有効性をめぐって活発な議論が交わされました。

シンポジウムの概要は以下の通りです。

| 総 論 | 世界遺産と観光について人文学研究者は何を考えるべきなのか? 大森 一輝(北海学園大学人文学部教授) |

|---|---|

| 各論1 | カナダ・アルバータ州先住民遺跡観光の現状 大森 一輝(北海学園大学人文学部教授) |

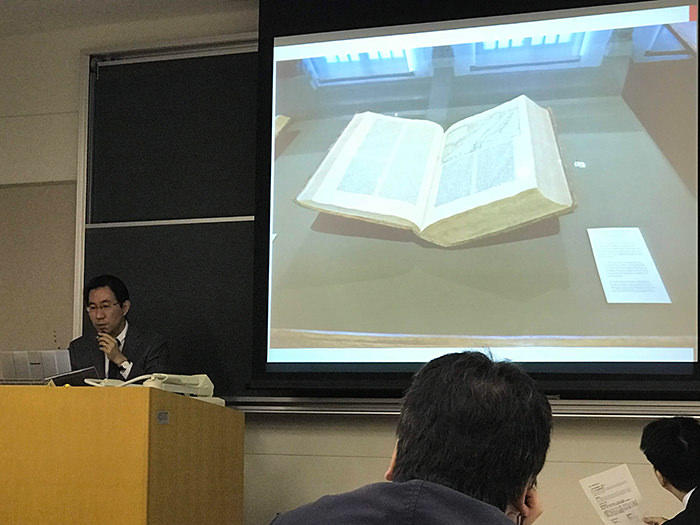

| 各論2 | 「プランタン=モレトゥスの家屋・工房・博物館複合体」は、いかにして世界遺産になったのか? 柴田 崇(北海学園大学人文学部教授) |

| 各論3 | 「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」は、どのように「活用」されるべきなのか? その1 仲丸 英起(北海学園大学人文学部准教授) その2 鈴木 英之(北海学園大学人文学部准教授) |

| コメント1 | 手塚 薫(北海学園大学人文学部教授) |

| コメント2 | 大谷 通順(北海学園大学人文学部教授) |

| コメント3 | 小松 かおり(北海学園大学人文学部教授) |